Description

Un portrait : "Saint-Sauves, quel joli coin, dans ses grès couleur de mûron rouge. Le bourg s'étage ; on montre aux visiteurs une étrange porte transportée de l'église démolie sur une place en terrasse. C'est du Henri II populaire. Un sculpteur villageois a aligné sur son tympan des palmettes, des rosaces, des masques barbares, et même des bonshommes à hauts-de-chausses, des bonnes femmes à vertugadins. Qui déchiffrera ce rébus?

Le paysage s'est étoffé. Il a pris un air de la bonne école qui lui assure une enviable renommé touristique. On a les Dore devant soi, en cimiers arqués, en fronton aux pans roides, en échardes comme d'un éclat de sapin arraché. Les herbages se déroulent, des rampes se déchirent, des bois de hêtres houlent, le vent brosse des lignes de frênes. Là-bas, au fond, où la Dordogne court et tourne, saillent de curieuses petites montagnes, celles-ci détachées, celles-là soudées en amoncellements de roches grises et d'arbres ondoyants.

Presque tout habillée de feuilles, la vallée remonte, s'évase, s'étrangle, pour bientôt s'élargir face au levant, au soleil du matin."

Henri Pourrat "Au fort de l'Auvergne"

Un site : 8ème commune la plus étendue du département du Puy-de-Dôme, Saint-Sauves, d'une superficie de 4.986 hectares, est composée de 53 hameaux et lieux dits. Elle est une commune de montagne dont le territoire est majoritairement à vocation agricole. Le zonage du PLU modifié en 2019 se compose de 1,09 % de zones urbaines, 0,13 % de zones à urbaniser, 42,91 % de zones agricoles et 55,87 % de zones naturelles. L'altitude varie de 710 mètres au niveau de la Dordogne (sud du Pré de l'Aigue) à 1.328 mètres au pied de la Banne d'Ordanche (est de Pédaire et du buron des Granges) ; le bourg se situe quant à lui à 844 mètres d'altitude. Bâti sur un socle de grès rouge qui s’abaisse vers la Dordogne, celui-ci est le théâtre de l’achèvement de l'auge glaciaire qu’emprunte la Dordogne.

On appelle « ombilic » cette zone aux formes moutonnées, jonchée de moraines et de marécages. Ici, le granite disparaît pour laisser place au gneiss granulitique qui butte, par une faille où coule la Dordogne, contre les grès houillers,

dans

les schistes desquels furent trouvées des empreintes de feuilles (ravin de Rieucros, route de Messeix). Entre le pied de la côte de Méjanesse et le massif granitique de Châteauneuf, on remarque d’impressionnants dépôts d'alluvions où les roches du massif des Monts-Dore, ravinées par les glaciers, se sont accumulées ; également se trouvent les débris d’une ancienne moraine glaciaire.

Vers

Liournat,

dans la forêt sectionnale, le basalte de Charlannes repose sur des cinérites à projection avec empreintes de plantes pliocènes. Enfin, les galeries d'une concession d'antimoine (stibine) instituée le 26 mars 1843 et exploitée jusqu'au début du XXème siècle

sont situées près de Chibet (est du lieu-dit Le lac) cf. infra.

La commune, dont 17% de la surface sont occupés par des espaces boisés, comporte onze forêts sectionales relevant du régime forestier, sur une surface totale de 300,95 hectares, telles que Massanges, Saint-Sauves, Liournat, la Cluze, Goulandre, les Chaumettes, la Pailloncy, Hustiaux, Jansannet-La Fage-la Collonge, Méjanesse et l'Estomble.

Cf. Article "Morphologie glaciaire de la région de Saint-Sauves" (Haute-Dordogne) par Yvette VEYRET in Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire, vol. 9, n°1, 1972. pp. 21-30

Au nord du hameau des Escures, la coulée de basalte prismatique qui domine la voie ferrée fournit depuis 1916 des matériaux d’empierrement et de ballast (200 000 tonnes fournies aux armées jusqu'à l'armistice de 1918). Au cours de la première guerre mondiale, des soldats condamnés travaillent dans cette carrière alors classée comme atelier spécial ou de travaux publics n°14. En 1922 sont déposés les statuts de la société anonyme des carrières de basalte de Saint-Sauves. Entre guerre, son front d'exploitation est alors attaqué à la mine sur 200 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur. À son pied se trouvait la plate-forme sur laquelle s'écroulaient les masses détachées et

que déservait une voie ferrée privée. Au dessous s'étageaient à différents niveaux sur une hauteur de 33 mètres jusqu'à un embranchement

d'embarquement

ferroviaire particulier quatre concasseurs à machoires, quatre broyeurs à meules, des trieurs rotatifs et les dépots des différentes catégories de matériaux obtenus. À proximité se trouvaient des usines de fabrication de pavés, de bitume ou encore de pierres artificielles, les quais de chargement sur wagon à cheval, un accumulateur en béton armé, des bâtiments d'administration, des logements pour le personnel de direction et la main d'oeuvre ainsi qu'un réseau de distribution de l'électricité, transportant aux machines 400 chevaux de force fournis par les barrages hydroélectriques de Saint-Sauves et de La Bourboule avec un appoint éventuel des mines de Champagnac (15).

© Robert FONTAINE, dont la famille maternelle VANGERTRUYDEN pose avec les ouvriers devant le site des Escures en 1927

La

commune

de Saint-Sauves se situe dans le périmètre du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Les gorges de la Dordogne ainsi que les ruisseaux de la Loubière, de la Cluze et de Ganne-Ferrade (Gannet), classifiés comme rivières à loutres, sont inventoriés en zone Natura 2000. Tandis que le Schéma

Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau Adour Garonne concerne la Dordogne et ses affluents, le nord de Saint-Sauves est quant à lui concerné par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau Loire Bretagne et le Schéma d'Alénagement et de Gestion de l'Eau de la Sioule, l'un de ses principaux affluents, la Miouze, prenant sa source entre Pédaire et la Banne d'Ordanche.

Source

: DREAL Auvergne Rhône-Alpes

Un nom : Au fil des siècles, le nom du village a évolué. Si au XIVème siècle (1315), il porte le nom du martyr Sanctus-Silvanus, au XVIème et au XVIIème, nous le trouvons respectivement sous l'appellation Saint-Saulves (1510), Saint-Salve (1639) et Saint-Saulve (1789). Lors de la Révolution Française, il reçoit le nom de Sauve-Libre (2.235 habitants). Les plus vieux documents le concernant datent de 1305 et sont pour la plupart rédigés en latin [Castellania et parrochia sancti Silvani].

Ainsi, Saint-Sauves

puise,

pour partie, l'origine de son nom dans celui d’un martyr, Saint Sylvain (ou SILVAIN ou

SILVIN), évêque

de

Gaza, condamné aux travaux forcés dans les mines de cuivre de Phaeno, décapité avec 39 compagnons à Cividale, en 311. Son nom est issu du latin « Silva » (= forêt, bois) (d’où Silvanus

ou Silvinus = Dieu des forêts). Sa fête est le 4 mai, jour anniversaire de son martyre. À remarquer, le culte, en Limousin et en Périgord, de Silvanus, martyr du 4ème siècle, et de Salvius, évêque d'Albi au 6ème siècle.

Cependant, l'étymologie a également son origine dans le patois régional où saulvé désigne le refuge, l'asile (à rapprocher de la dénomination de la localité de La Sauvetat, près de Champeix, dénomination venant du latin Salvatenum, la sauveté, qui est le nom donné au XIIème siècle aux villes neuves du sud ouest de la France qui délimitaient un territoire où les habitants étaient protégés, donc « saufs », placés sous une sauvegarde particulière. De même, le site de La Sauvetat présente une situation géographique analogue à celle de Saint-Sauves -proximité des axes routiers et fluviaux, vallons...).

À signaler, le nom de "St Sauves" donné au début du XXème siècle par des "Bibs" locaux à l'une des portes du site de Cataroux de la manufacture MICHELIN à Clermont-Ferrand (au 5 rue des Planchettes).

Une histoire : Une présence humaine ancienne est attestée par la découverte, aux XIXème et début XXème siècles, d’objets d'argile cuite d'origine gallo-romaine, trouvés à l'ouest du bourg (Les Perties). Une voie romaine, la trames simita, partant de Clermont-Ferrand (Augustonemetum), et passant par Tallende, Aydat (Avitacum, où se trouvait la villa de Sidoine Apollinaire), la station thermale du Mont-Dore, déjà très fréquentée sous son nom latin de Bains , ainsi que par La Bourboule pour se diriger vers La Tour, Bort, Aurillac (Aureliacum) et Rodez (Segodunum), traversait le vallon de Fohet et de Liournat (trace encore signalée sur les cartes du début du XIXème siècle ; écuelle en bronze découverte au domaine de Fohet par le docteur BERTRAND, de Tauves). Située à 35 lieues d'Augustonemetum, une borne leugaire de cette voie, dédié à l'empereur Marcus Cassianus Latinius POSTUMUS (gravée vers 260), a été dégagée en 1885 sur la commune d'Ydes (15), entre les villages de Rial, La Gorce et Largnac ; cette borne en trachyte grise et de forme cylindrique, visible dans la chapelle du château de Val (Lanobre-15), mesure 1,67 m. sur 0,44 m.

Au IVème siècle, Saint-Sauves connaît une forte christianisation. Au temps des invasions barbares, on suppose que le bourg de Saint-Sauves a été en partie fortifié et constituait un lieu d'asile pour femmes, enfants et vieillards. Au Moyen-âge, Saint-Sauves est un fief appartenant à la famille de La Tour d'Auvergne, Comtes d'Auvergne, dont les terres s'étendent en Artense, puis de Saint-Saturnin à Vic-le Comte. Saint-Sauves change de main, au gré des mariages et des successions. Dans une même paroisse, Saint-Sauves se morcelle en différents fiefs : Charlannes et La Pailloncy, La Croze, Les Égaux, Les Éscures basses, Le Planchat, La Vergne, Méjanesse, … Des bornes délimitant ces territoires sont d'ailleurs encore visibles aux confins de la commune comme par exemple dans le bois de Lachaud (Cf. photo ci-dessous) et de Charlannes (suite de cinq bornes armoriées du XIIIème siècle inscrite aux monuments historiques par arrêté

du 30 mai 1984) dont le périmètre de protection des abords se situe en partie sur la commune de Saint-Sauves.

Plus tard, pendant la guerre de cent ans, le village, situé près de la voie stratégique Clermont-Aurillac, souffre des privations et des pillages des troupes de passage. Il est alors rattaché à la prévôté de la Roche-Sanadoire. Au XVème siècle, le village est ruiné ; autour du centre paroissial, sur 27 tènements recensés, 14 sont abandonnés, 19 sur 24 à Châteauneuf, et il ne reste plus qu'un habitant à la Collonge.

Les fonds d'archives des greffiers RAMADE-LACOMBE, étudiés par Emmanuel GUILLAUME et présentés dans le bulletin historique et scientifique de l'Auvergne sous le titre "Justice seigneuriale et vie quotidienne dans la vallée du Mont-Dore au XVIIIème siècle" (1992), permettent de présenter des procédures judiciaires du XVIIIème siècle en rapport avec la région de Saint-Sauves.

Au XVIIIème siècle, la société rurale de la région se compose majoritairement de paysans propriétaires établis dans des petits bourgs ou des hameaux de 5 à 10 feux ; leurs terres sont exploitées en métayage ou en fermage. Concernant les principales foires, elles ont lieu à La Tour et à Laqueuille.

Les artisans se composent essentiellement de maréchaux-ferrants, de tisserands, de voituriers, de marchands, cabaretiers et aubergistes ainsi que de meuniers. Ces derniers moulent le grain, pressent l'huile, broient le chanvre [dans les moulins à "maillerie"] sur la Dordogne ou sur le ruisseau de Pailhers, seul moulin de la région privé à l'époque (moulin du Gris appartenant à CHALEIL). Quant aux scieries, celles-ci sont établies sur les ruisseaux à proximité des bois de Bozat.

Aussi, cette société se caractérise par sa poly- voire pluriactivité, les artisans étant cumulativement commerçants et paysans.

Au

XVIIIème siècle, la paroisse de Saint-Sauves est rattachée à l'archiprêtré de Rochefort

Des

travaux

de réparation sont adjugés en 1718 sur le tronçon allant du Pont, par les Renardières, jusqu'au carrefour des routes de Tauves et de Longessagne (Les Croûtes).

En 1786 est signalée à Saint-Sauves une fraude au cours du tirage au sort des nouvelles recrues de la milice royale.

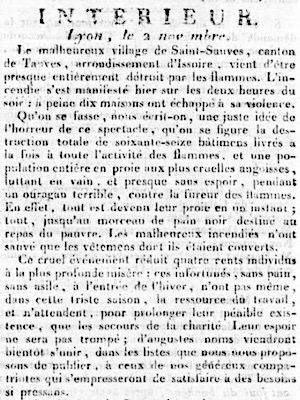

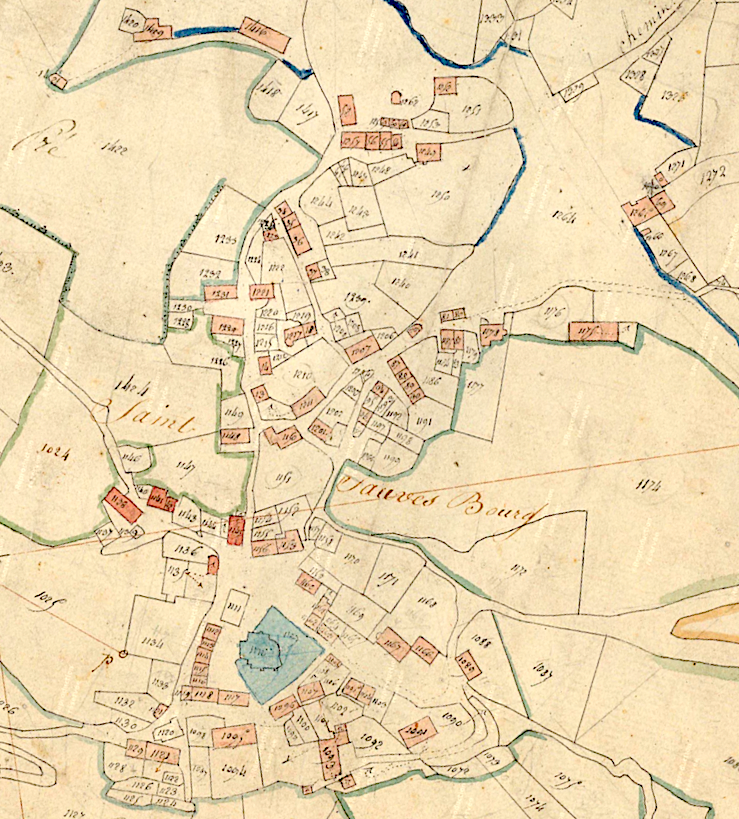

À la veille de la Révolution, les habitants rédigent leurs doléances à l'occasion de la réunion des États Généraux. Suite à la création des gardes nationaux en juillet 1789, deux compagnies sont constituées à Saint--Sauves. Au cours de cette période troublée (en 1793, à l’occasion du tirage au sort des conscrits) et du XIXème siècle, le bourg connaît plusieurs incendies (le 25 novembre 1795, des habitations sont détruites à Massanges ; le 24 octobre 1822, 76 maisons du bourg -sur 96- sont incendiées accidentellement comme le rapporte l'article ci-dessous).

Également, lors de la Révolution, Jean BRUGIÈRE est arrêté le 28 germinal an II pour être présenté au tribunal révolutionnaire de Besse. Refusant de prêter serment, il est condamné à mort comme réfractaire à la loi le 12 floréal an II, par le tribunal criminel du Puy de Dôme, et guillotiné le jour même face à la halle aux blés de Clermont-Ferrand avec un jeune clerc, François JAMOT. Prêtre filleul né au petit Baguay en 1736, ordonné prêtre en 1767 et vicaire de Saint-Sauves pendant douze ans avant de devenir simple communaliste, le père BRUGIÈRE était devenu infirme en 1785 d'un "raidissement des nerfs" et s'était retiré à Bajouve (paroisse de Saint-Julien Puy-Lavèze). Sont également arrêtés Claude ROUGIER, vicaire de la paroisse, et Léger Alexandre DAUPHIN, ex-vicaire de Saint-Sauves et prêtre réfractaire. En revanche, François VEDRINE, prêtre de Saint-Sauves, las d'être traqué, prête le serment ci-après vers 1797 : "Je jure haine à la royauté et à l'anarchie et attachement et fidélité à la Constitution de l'an II".

À cette époque, la commune de « Sauve-Libre » est rattachée au district de Besse en Chandesse (le canton de Tauves étant déjà composé des communes d'Avèze, Labessette, Larodde, Singles et Tauves ; le conseil cantonal est présidé par Martin GUILLAUME, de Singles. Le notaire François FAUVERTEIX, de Saint-Sauves, en est le secrétaire avant d'en prendre la présidence en l'An VI, Jean MOULIN puis DAUPHIN, adjoints ; en l'an VII, François BERTRAND, Joseph BAUDONNAT, SERTILLANGES, Pierre AUBIER puis VEYSSET sont nommés successivement agents municipaux pour démissionner aussitôt).

En 1804, des soldats sont mis en subsistance chez les parents de cinq déserteurs de la commune. En avril 1814, le maire de Tauves informe celui de Saint-Sauves, François BERTRAND, du passage de huit cents prisonniers espagnols, qui lui répond ne pouvoir en accueillir plus de cent trente "chez quelques personnes raisonnables qui savent se prêter aux circonstances".

En 1831, les habitants du canton de Tauves réclament à nouveau le rattachement de celui-ci à l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; le découpage de l'arrondissement d'Issoire jusqu'aux cantons de Tauves et de Latour d'Auvergne a pour origine le rattachement de ces localités au district de la "Bonne ville" de Besse en Chandesse sous l'Ancien régime.

Au

moins deux saint-sauviens disparaissent au cours de la guerre franco-allemande de 1870-1871 :

Saint-Sauves

reçoit

en août 1872 la visite du ministre de l'instruction publique. Outre les écoles communales des garçons (ouverte en 1835) et des filles (1852) situées dans le bourg, la commune est dotée d'écoles dans les vilages de Méjanesse (de 1882 à 1978), Liournat (de 1869 à 1981) et du Baguay (de 1879 à 1973). La congrégation enseignante des Soeurs de la Miséricorde dispose également d'un établissement dans le bourg et ce, du XIXème siècle jusqu'en 1904. Suite à sa mise en vente, la municipalité se porte acquéreur du bâtiment pour y transférer l'école des filles.

Le 25 février 1889, la commune perd l'un des derniers vétérans du Premier empire avec le décés de Joseph VERNET (né le 16 août 1793, cultivateur domicilié à Méjanesse et décoré de la médaille de Sainte-Hélène). Un autre saint-sauvien a également reçu cette distinction : Antoine MANRY (né le 8 mai 1794).

Concernant le service postal, le bureau de distribution de Saint-Sauves ouvre en juillet 1859 et devient bureau de direction en janvier 1874. Le bureau de poste occupe son bâtiment actuel depuis novembre 1933.

Le

bourg fait l'objet de mesures d'urbanisme avec le transfert du cimetière en 1854, la construction de la bascule publique en 1911 et du monument aux morts en 1920. Le chemin n°82 dit "du Montel-de-Gelat à Saint-Sauves" (actuelle RD 82 en direction de Laqueuille-Gare) est aménagé en 1900 ; il sera élargi lors de plusieurs tranches de travaux réalisés entre 1970 et 1973.

Le 8 mai 1894, un ouvrier se blesse dans une carrière de Méjanesse. En 1896 est signalé le vol de dynamite à la poudrière de Saint-Sauves.

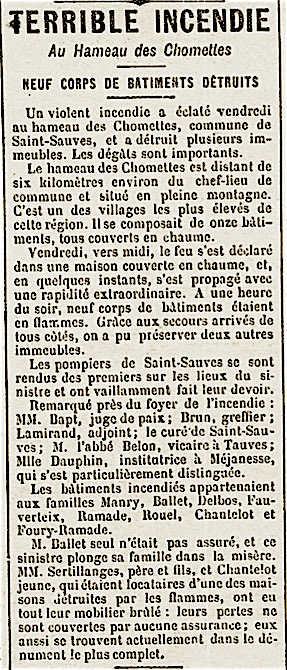

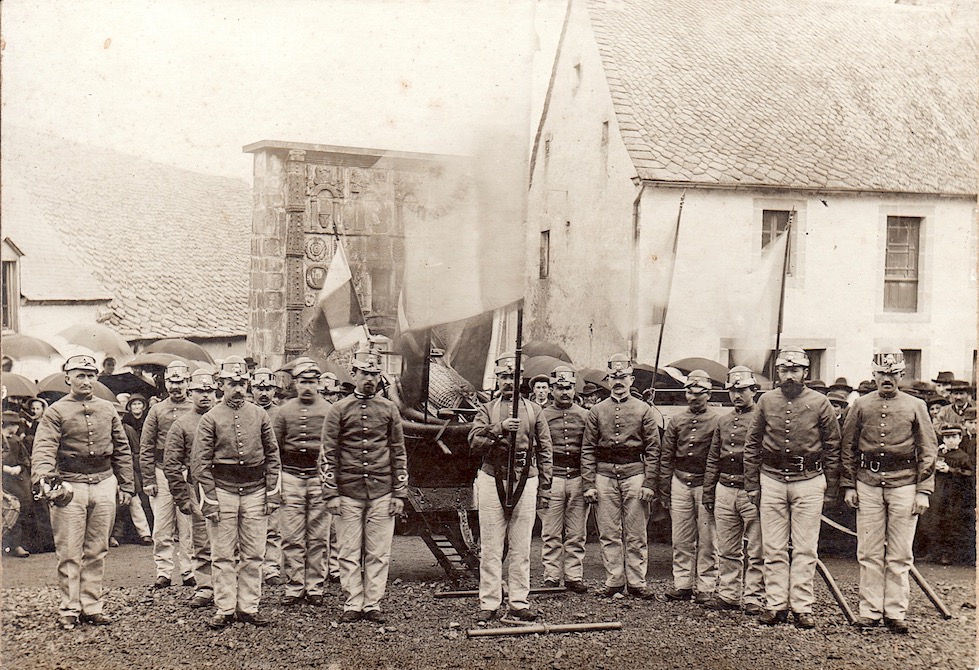

Le 12 novembre 1899, la municipalité RIBÉROLLES décide la création du corps communal des sapeurs-pompiers. La subdivision est créée officiellement par le préfet ARDISSON le 19 février 1900. La première intervention majeure de l'unité a lieu le 29 juin 1900 ; ce jour-là, le village des Chomettes [les Chaumettes-Hautes aujourd'hui] disparaît lors d'un violent incendie.

Au

cours

de la guerre de 1914-1918, la subdivision perd plus de la moitié de son effectif avec la mort au combat de huit sapeurs-pompiers : le sapeur Henri RAMADE (adjoint au maire), le sapeur Antoine BOUCHAUDY, le sapeur Jean BOUCHAUDY, le sapeur Michel FERREYROLLES, le sergent François VEDRINE (conseiller municipal), le sapeur Michel JUILLARD, le sapeur François GUILLAUME et le caporal Joseph VERDIER (garde champêtre).

Le corps est dôté d'une pompe à bras dès le 30 novembre 1899 grâce à une souscription publique ; un local est spécialement érigé pour abriter ce matériel. En 1934, le conseil municipal fait l'acquisition d'une moto-pompe RENAULT de 70 m3 puis l'année suivante, fait remplacer le clairon par une sirène installée dans le clocher de l'église. En 1936 est construite une nouvelle caserne. En 1950, la municipalité fait également l'acquisition d'un véhicule Dodge dans un surplus américain.

Dès

le 15 août 1914, le maire Jean PERRY ouvre une souscription publique destinée à recevoir des vêtements chauds pour les soldats mobilisés. Pendant

la

guerre

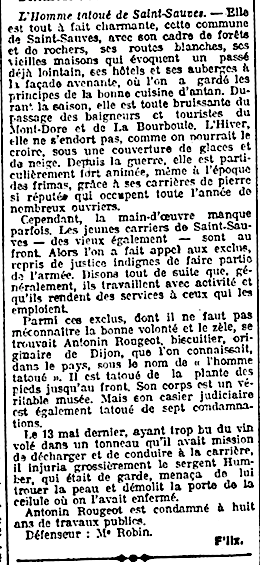

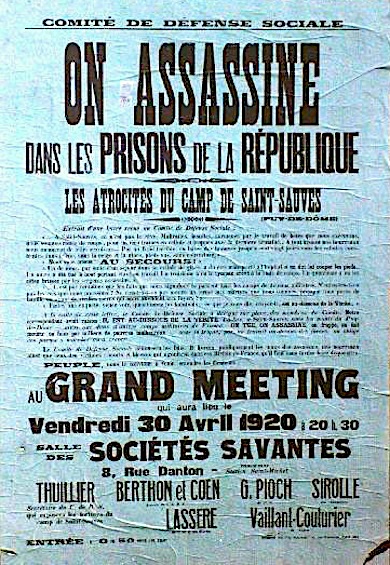

de 1914-1918 où périssent 120 Saint-Sauviens, au moins 144 soldats condamnés

par la justice militaire à la peine de travaux publics et des prisonniers de guerre allemands du dépôt de Riom sont affectés dans la

carrière de basalte de Chez Chabosy alors classée comme atelier "spécial" ou de travaux publics n°14 (ou encore d'exclus ou de condamnés militaires). Jusqu'en

1921, année de la fermeture de l'atelier, la presse locale fait régulièrement état des vols commis dans la région par les évadés du camp, de l'arrestation des fugitifs ou des mauvais traitements infligés aux prisonniers. À la sortie d'une réunion publique dénonçant cette situation et tenue le 30 avril 1920 à l'hôtel des sociétés savantes à Paris 6°, un brigadier de police recevait une balle de révolver dans le dos et un inspecteur principal était violement frappé par des participants.

Le

dernier Poilu de Saint-Sauves, Germain CHABANNAS, décède le 15 juin 1988 à l'âge de 90 ans. Engagé volontaire dans l'infanterie coloniale, il avait notamment combattu sur le front d'Orient.

Le catalogue de l'exposition réalisée par Thibault FOURIS à l'occasion du centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 est téléchargeable : PDF

Un séisme d’intensité 4.5 est ressenti en 1921, dont l’épicentre est localisé à La Bourboule.

Un Saint-Sauvien de 20 ans est tué lors de la guerre du Rif : le soldat Pierre OLLIER, originaire du village de Goulandre, affecté au 63ème régiment de tirailleurs marocains et mort le 5 mai 1925 à Koudiat Ain Laaked (Maroc).

Par

décret du ministre de l'intérieur en date du 3 décembre 1936 (Journal officiel du 24 décembre 1936), la commune de Saint-Sauves prend la dénomination de Saint-Sauves d'Auvergne. En octobre 1938 s'achèvent les travaux de déploiement de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune. En juillet de la même année est mis en place le dispositif d'électrification des cloches de l'église.

Lors

de

l'exode de 1940, des réfugiés du nord de la France, de Belgique et du Luxembourg sont accueillis à Saint-Sauves. Installée temporairement dans la commune, l'oeuvre Saint Willibrord recense les avis de recherche des luxembourgeois réfugiés dans la région.

Après

un dépôt de fleurs au monument aux morts, le secrétaire général à la jeunesse, Georges

LAMIRAND, prononce une allocution dans

la mairie de Saint-Sauves le 21 juin 1941 sur le rôle des instituteurs.

La

commune se dote à compter du 9 mars 1941 d'une section locale de la Légion Française des Combattants, organisation mise en place par le maréchal PETAIN et issue de la fusion de l'ensemble des associations d'anciens combattants et réunissant la quasi-totalité des saint-sauviens

ayant combattu pendant la guerre de 1914-1918 ou la campagne de 1940 (soit près de 80 membres actifs). Le bureau se compose du maire Baptiste CONSTANTIN président d'honneur, Pierre

BEAUDONNAT président, Alexandre MABRU vice-président, M.

FERREYROLLE secrétaire, Marius BOIVIN secrétaire-adjoint, M.

BOUCHAUDY trésorier et Paul RAVEL trésorier-adjoint.

Dans la nuit du 27 au 28 octobre 1943, des titres d'alimentation sont dérobés à la mairie ainsi que de l'essence dans le garage GIRAUD par un groupe de maquisards autonome de l'Armée secrète de Haute-Corrèze. Le 18 mai 1944, une automobile CITROEN appartenant au maire alors en exercice, Baptiste CONSTANTIN, est également volée par un groupe d'hommes armés de mitraillettes. Le 12 septembre 1944, postérieurement à la libération de la région et dans un contexte insurectionnel, une ferme couverte en chaume appartenant à Antoine MANRY est incendiée à La Grange Neuve ; Marie ARFEUILLE veuve MANRY, la mère de ce prisonnier de guerre décède quelques heures plus tard à la clinique Saint-Amable des suites des graves brûlures reçues au cours de l'incendie. Quelques jours auparavant, le 29 août 1944, la grange de Marius PERRY avait également été incendiée à La Grange Neuve, à 200 mètres de la ferme MANRY. Une fournial appartenant à Michel MANRY avait également été détruite le 6 août 1944 au Jansannet ; sa maison d'habitation et son étable avaient subi le même sort le 15 janvier 1944.

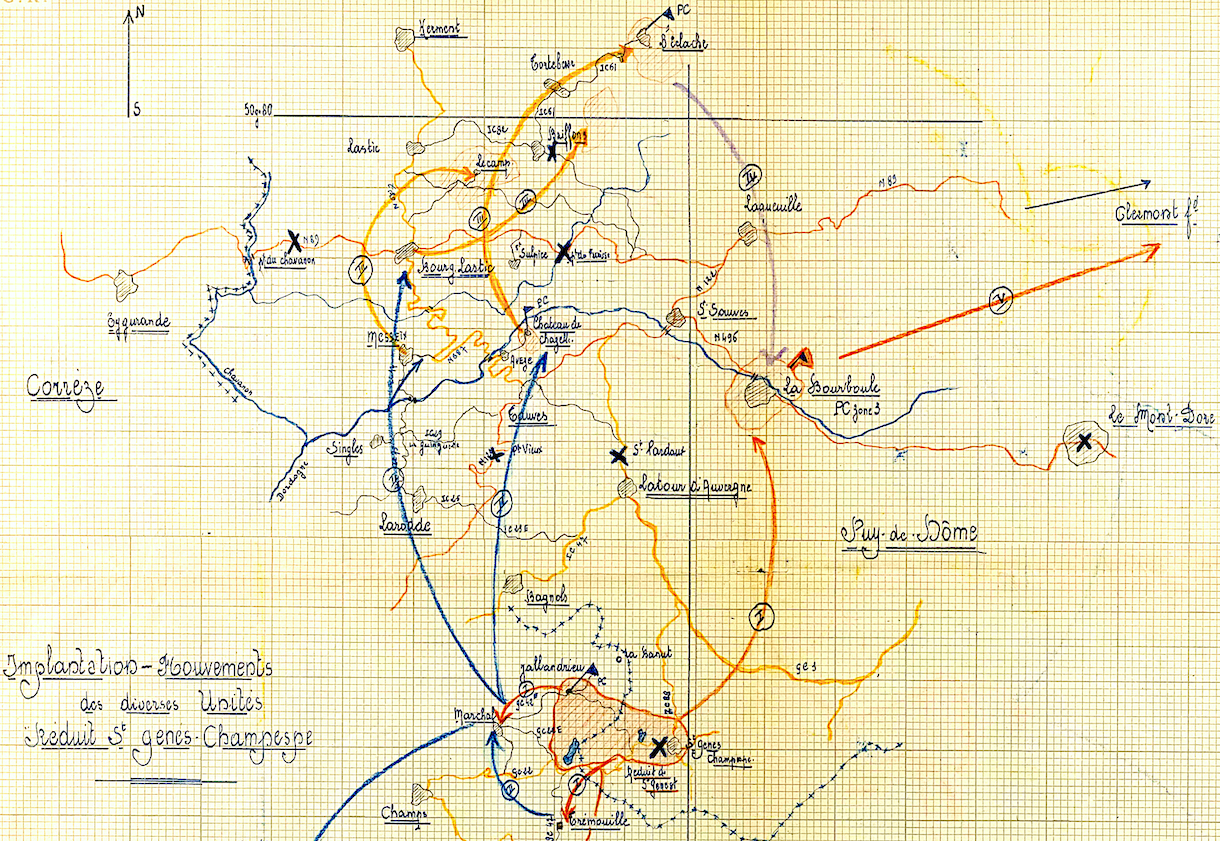

De jeunes habitants, réfractaires au Service du Travail Obligatoire, rejoignent le maquis de la future zone III F.F.I. dirigée par le docteur de Bourg-Lastic, Willy MABRUT alias "Tonton", dès 1943 et formeront, pour la plupart, entre le 20 mai et le 13 juin 1944 le "réduit" de Saint-Genès Champespe, composé de plus de 4000 volontaires. Suite à la dissolution de ce camp, des débordements sont commis par des élèments en repli comme le 22 juin 1944 vers 22h30 où Maria GANDEBOEUF épouse BRANDELY est mortellement touchée, à l'âge de 62 ans, par un tir lorsqu'elle sortait de son domicile à Liournat alors cerné par des maquisards installés dans un buron à proximité.

Il convient de lire à ce sujet les incontournables ouvrages de Michelle SERRE : "La région de La Bourboule et du Mont-Dore pendant la seconde guerre mondiale" (2017), "Willy Mabrut, du réduit de Saint-Genès-Champespe au maquis de Bourg-Lastic 1944-1945" (2019) et "Des maquis d'Auvergne à... l'épuration dans le Puy-de-Dôme" (1943-1946)" (2021) publiés aux éditions La Galipote.

Onze Saint-Sauviens disparaissent pendant la seconde guerre mondiale, notamment un anglais lieutenant FFI mort en mission le 22 août 1944 à Tortebesse, William Thomas Lloyd SHORT, et un gendarme résistant mort en déportation, Jean Joseph VEYSSIÈRES.

Né le 16 octobre 1898 dans le bourg de Saint-Sauves de Jean VEYSSIÈRES, cultivateur, et Anne CHAZAUD, Jean Joseph VEYSSIÈRES a été mobilisé le 16 avril 1917 dans l'infanterie coloniale (5ème puis 4ème R.I.C., 164ème R.I. et enfin 366ème R.I.) et a été blessé le 23 août 1918 sur le front dans l'Aisne par des éclats de grenade. Renvoyé dans ses foyers le 16 avril 1920, il s'est marié à Francine Marie PELLISSIER (née le 7 février 1897 dans le village de Beauberty) le 8 octobre 1921 à Saint-Sauves (et remarié le 15 octobre 1936 à Saint-Sauves à Marie-Louise FARGEIX, née le 13 décembre 1909 au lieu-dit Chez Courtet et décédée le 15 mars 1986 à Saint-Sauves, sans descendance).

Jean Joseph VEYSSIÈRES a été nommé dans la gendarmerie à cheval et affecté dans la 20ème légion de gendarmerie le 29 février 1924. Après un passage à l'école prépratoire de gendarmerie de Toul en 1924, il est devenu sous-officier de carrière et passé à la 13ème légion de gendarmerie en 1928. Le gendarme VEYSSIÈRES a été arrêté le 8 mai 1944 dans sa brigade à Aigueperse à l'occasion d'une rafle dans cette localité suite à la dénonciation de ses activités clandestines d'agent de renseignement pour le compte du Mouvement de Libération Nationale qu'il a rejoint le 1er mars 1943. Il a été interné à la prison de la Mal-Coifée à Moulins pendant deux mois, puis une semaine au camp de Royallieu-Compiègne et déporté en Allemagne par le convoi du 15 juillet 1944 (composé de 1.522 hommes, dont moins de 700 sont revenus de déportation), Sous le matricule 36.757, il est mort de la tuberculose le 23 novembre 1944 au camp de concentration principal de Neuengamme. Décoré de la médaille militaire (en 1933), de la médaille interalliée de la victoire de 1918, de la médaille commémorative de la grande guerre, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur (décret du 28 mars 1950), cité à l'ordre de la division (en 1947) et décoré de la médaille de la Résistance (décret du 22 septembre 1953) à titre posthume. Il a été reconnu "Déporté-résistant" en 1951, "Mort pour la France" et "Mort en déportation" en 2003. La 425ème promotion d'élèves-gendarmes de l'école de gendarmerie de Montluçon a été baptisée du nom de "gendarme Jean VEYSSIÈRES" en janvier 2024. Egalement, l'une des voies du bourg de Saint-Sauves d'Auvergne (en direction de la place du Foirail) porte aujourd'hui le nom "Impasse du Gendarme Joseph Veyssières".

Au moins deux hommes natifs de Saint-Sauves ont été déportés et rapatriés à la libération : Joseph Antoine BALLET (29 avril 1902 - 3 juin 1989), originaire du village de Beauberty, arrêté le 5 avril 1944 à Clermont-Ferrand, déporté dans le convoi du 18 juin 1944 sous le matricule 72 304 au camp de concentration de Dachau, et Antoine François ROUDEL (11 novembre 1907 - 1962), originaire du Pont, boucher arrêté lors de la rafle du 9 décembre 1943 à Rochefort-Montagne avec la famille VOUTE, déporté dans le convoi du 6 avril 1944 sous le matricule 63 099 au camp de concentration de Mauthausen (kommandos de Melk puis d'Ebensee), libéré et rapatrié à l'hôtel Lutétia à Paris le 24 mai 1945.

Le retour des prisonniers et déportés est fêté le 7 octobre 1945 avec un office religieux de l'abbé THOMAS, curé de la paroisse, puis avec un défilé et un dépôt de gerbes au monument aux morts. Des discours sont prononcés par le capitaine COULAMY, secrétaire du comité agricole, et M. COURTET, délégué de la section. Un banque clôture les festivités après les allocutions du docteur Gabriel TEILLOT, maire, de Baptiste CONSTANTIN, ancien maire, et de M. COULAMY.

Saint-Sauves perd encore deux de ses enfants au cours des guerres d'Indochine et d'Afrique du nord : le lieutenant Georges GUILLAUME, du bourg, décédé le 8 mars 1949 à l'hôpital de Bien-Hoa (Indochine) et le soldat de 2ème classe Robert FOURNIER, originaire de Goulandre et décédé le 18 février 1958 à l'antenne chirurgicale 314 de Tebessa (Algérie) suite à un accident de la route.

Le 17 juillet 1952, à l'occasion du 39ème Tour de France, le parcours passe pour la première fois dans le bourg de Saint-Sauves (21ème étape Limoges - Clermont-Ferrand). La grande boucle est revenue à sept autres occasions sur la commune de Saint-Sauves : le 9 juillet 1959 (14ème étape Aurillac - Clermont-Ferrand), le 21 juillet 1967 (20ème étape Limoges - Puy-de-Dôme), le 22 juillet 1992 (17ème étape La Bourboule - Montluçon), le 14 juillet 1996 (14ème étape Besse - Tulle), le 10 juillet 2008 (6ème étape Aigurande - Super-Besse), le 9 juillet 2011 (8ème étape Aigurande - Super-Besse Sancy) et le 11 juillet 2023 (10ème étape Vulcania - Issoire).

Le

9

octobre 1958, la commune fête le centenaire de son doyen Léger BONNABRY, en présence du sous-préfet d'Issoire et du conseil municipal. Elle fait de même le 13 novembre 2022 à l'égard de sa doyenne Simone SAUVAT.

En 1963 est projetée la création d'un collège d'enseignement technique sur la commune. La maison d'enfants "Les Ludines" ouvre vers 1969. Depuis le 3 janvier 2005, le bâtiment est occupé par le centre national & international de musique d'accordéon (CNIMA) fondé par Jacques MORNET à Larodde et dirigée par Nathalie BOUCHEIX.

Entre 1952 et 1955 est élargie la chaussée de la RD 996 entre Saint-Sauves et La Bourboule. Le CD 31E (aujourd'hui RD 601) entre La Grange neuve et Fanostre (commune d'Avèze) est tracé sur une longueur de 2950 mètres en 1968. Entre 1971 et 1973, la RD 31 reliant Saint-Sauves à Messeix est élargie et aménagée lors de plusieurs tranches de travaux sur une longueur de 4043,46 mètres ; il en est de même pour la RD 219 peermettant de relier la RD 922 (ex-route nationale 122 reliant Gaillac à Laqueuille jusqu'en 1972) à Murat-le-Quaire par Chez Rigaud. Cette période de travaux routiers majeurs pour la commune correspond à la mise en oeuvre du remembrement des parcelles de la commune dont les opérations sont conduites entre 1966 et 1974.

La

déviation du bourg par la route départementale 922, qui à cette occasion est élargie et aménagée, est réalisée en 1978. Un pont permettant le franchissement de cette route vers le moulin du gris est construit en 2004.

Le

pont de la RD 608 à la limite des communes de Saint-Sauves et de Saint-Julien-Puy-Lavèze (en direction de la Loubière) est reconstruit en 1996. Cet ancien chemin communal a été classé route départementale en 1975. Il en a été de même en 1974 pour le chemin communal reliant Charlannes (sur la commune de Saint-Sauves) à la RD 129.

Les différents maires de Saint-Sauves sont :

Les notaires successifs de Saint-Sauves sont :

Enfin, un bilan de l'évolution démographique cantonale et communale depuis le début du XIXème siècle peut être présenté :

| Année | 1828 | 1875 | 1885 | 1899 | 1936 | 1954 | 1962 | 1999 | 2013 | 2019 |

| Avèze | 654 | 832 | 869 | 838 | 526 | 460 | 407 | 258 | 185 | 182 |

| Labessette | 485 | 445 | 491 | 504 | 318 | 198 | 141 | 104 | 61 | 65 |

| Larodde | 1028 | 1175 | 1219 | 1207 | 887 | 717 | 690 | 496 | 267 | 278 |

| Saint-Sauves | 1918 | 2235 | 2322 | 2374 | 1718 | 1347 | 1368 | 1052 | 1124 | 1128 |

| Singles | 980 | 1016 | 1111 | 1110 | 598 | 450 | 376 | 214 | 167 | 160 |

| Tauves | 2411 | 2549 | 2640 | 2482 | 1649 | 1389 | 1503 | 940 | 787 | 766 |

| Canton de Tauves | 7476 | 8252 | 8652 | 8515 | 5696 | 4561 | 4271 | 2817 | 2591 | 2579 |

| Année | 1796 | 1806 | 1821 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2019 |

| Saint-Sauves | 1891 | 1983 | 1686 | 2131 | 2069 | 2024 | 2123 | 2164 | 2124 | 2010 | 2235 | 2245 | 2322 | 2409 | 2374 | 2518 | 2109 | 2005 | 1851 | 1636 | 1700 | 1750 | 1718 | 1504 | 1311 | 1143 | 1091 | 1030 | 1052 | 1140 | 1128 |

Avec 1.128 habitants au dernier recensement démographique (2019), la densité de la population de Saint-Sauves (63397) est de ± 23 habitants au kilomètre2

Dans les environs ont été découvertes des pierres énigmatiques, vestiges d'une occupation ancienne de la région. Ainsi, au lieu-dit des Renardières ont été dégagés, au siècle dernier, des restes d’une vingtaine de cases alignées, reliées entre elles par une double murette et circonscrites par une levée de terre. Le Cheix, colline voisine de Méjanesse, présente des vestiges d’habitations en pierre sèche en plus grand nombre qu'aux Renardières.

Le lieu-dit de la pierre grosse, situé sur la route de Laqueuille-gare, tient son nom de la proximité de deux pierres d'origine volcanique, dont l'une mesure près de 1,80 mètre de haut (photo ci-dessous à gauche), situées en surplomb de la route de Choriol et à l'extrémité d'un ancien chemin bordé de chaque côté de murs en pierre sèche sur une cinquante de mètres. À proximité se tenait l'entrée d'un souterrain, encore visible dans les années 1990 et désormais en partie comblée par le développement de la végétation.

Le

village de Méjanesse fut, dit on, le siège d’une colonie romaine ; en 1240, une maison forte [fortaricia de Maganessas] y fut bâtie par la seigneurie de La Tour d’Auvergne, possesseur de Saint-Sauves. Le village de Choriol fut également le site d’un

château, aujourd’hui également disparu.

La pittoresque butte granitique de Châteauneuf [castrum novum] est surmonté, à 915 mètres d’altitude, d’une croix et d’une statue de Saint Roch, faisant autrefois l’objet d’une procession chaque été. Les fondations d’une ancienne construction apparaissent dans des textes comme ayant appartenu à Bertrand de La Tour vers 1240 avant que les barons de Granges s'en rendent maîtres à la fin du XVIème siècle, le site offrant un panorama remarquable sur la vallée de la Haute-Dordogne. Des fouilles réalisées en 1889 faisaient état de la découverte "d'un carré de 1,80 m sur 2,33 m de profondeur, une citerne probablement, fait en maconnerie, recouvert d'une sorte de ciment rouge et entouré à diverses hauteurs de trois filets de peinture fort bien conservés. Près de là, on a aussi trouvé des écuelles de bois, de la poterie vernie et des pierres curieusement taillées" (Cf. Le petit clermontois, édition du 15 janvier 1889 - photo ci-dessus à droite - vue de la citerne dégagée lors de fouilles au cours des années 1980).

Le

chemin qui mène du bourg à la Vergne est taillé dans le grés "lie-de-vin" local, riche en inclusions cristallines. Ce grés arkosique, tantôt fin ou grossier, se retrouve dans la plupart des anciennes maisons du bourg. Plusieurs carrières étaient exploitées à la Vergne. Dans ce hameau (en partie en ruines), une étroite vallée creusée par le Rio Cros débouche sur la droite. En remontant ce cours d'eau, qui est issu de la confluence sous le lieu-dit de la pierre grosse de deux ruisseaux prenant leur source respectivement vers Guérino et la gare de Saint-Sauves, on aperçoit d'anciennes carrières où les schistes qui affleurent présentent des empreintes de feuilles. Des bancs empilés de grés arkosique situés plus haut, au niveau de la route de Choriol (D31), sont désormais dissimulés par la végétation.

La région du rocher granitique de Chibet (ou Chibret) et des bois de Liournat renferment quelques filons de stibine (sulfure d’antimoine, employée notamment comme alliage avec le plomb pour former le régule) et de pyrite. La concession dite du "Bois-de-Saint-Sauves" avait été accordée par ordonnance royale du 26 mars 1843 sur un périmètre fixé à 541 hectares. Le premier concessionnaire, Joseph ENJELVIN DESROZIERS (exploitant d'antimoine à Perpezat) exploitait brièvement la concession de 1843 à 1847 (3,5 tonnes de minerai exploité). Sa renonciation à celle-ci était acceptée par décret impérial du 11 août 1859.

La

prospection reprenait en avril 1893, permettant au docteur Jules GOYON d'en être le nouveau concessionnaire par décret présidentiel du 4 mars 1895. Ce même décret ramenait

la surface de la concession à 302 hectares, s'étendant entre les villages de la Collonge, des Escures (Murat-le-Quaire), de Liounat et de Châteauneuf. L'exploitation s'arrêtait pout autant la même année après l'extraction de 3,6 tonnes.

Suite

à la mise en demeure par arrêté préfectoral du 31 mai 1901 du concessionnaire de reprendre les travaux de l'exploitation, une troisième période était lancée avec Paul REHAEUSER, concessionnaire de mines à Roanne, qui devenait en 1901 le gérant fondateur de la société anonyme des mines d'antimoine de La Bourboule-Saint-Sauves, au capital social de 250 000 francs. La

production s'avérait assez insignifiante pendant ses quelques mois d'exploitation et cessait définitivement en juillet 1903 ; la société concessionnaire était dissoute le 1er avril 1911. La renonciation à la concession était acceptée par décret présidentiel du 29 décembre 1927. Aujoud'hui sont encore visibles deux puits au sud du lieu-dit du Lac. À l'est de ce site sont également visibles les déblais et les restes de galeries effondrées.

Au Jansanet (le Janssonnet, 1738) est relatée l’existence d’une maison bourgeoise appartenant par la suite au Docteur Michel VEYSSET, descendant d'une famille bourgeoise. Enfin, le domaine de Pradeille (ou Pradelles) qui s’étend jusqu’à la commune de La Tour d’Auvergne, fut jadis le siège d’une seigneurie. Un Clermontois, Louis CHAUCHAT, y était propriétaire en 1334 (dépendance de la Fosse près Murat le Quaire).

Thibault FOURIS